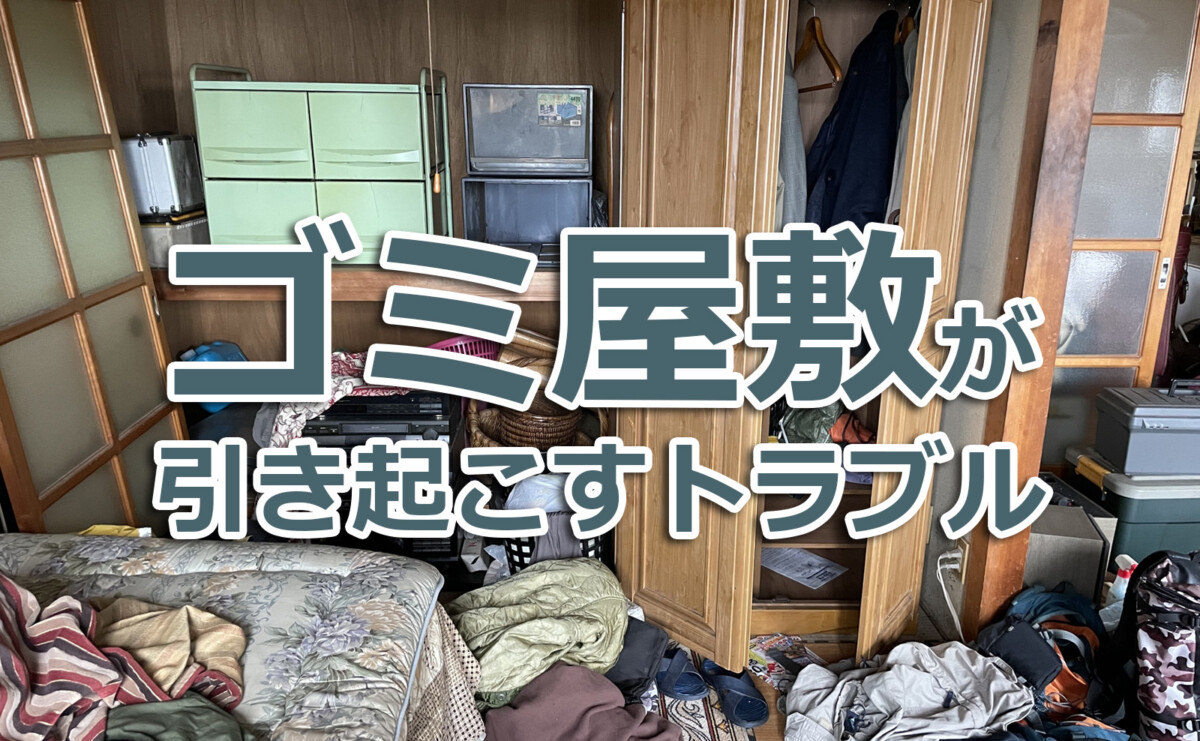

「ゴミ屋敷」という言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。一般的には、生活空間に大量のゴミや不要品が積み上がり、通常の生活が困難な状態になっている住宅を指します。部屋の中に足の踏み場もなくゴミが溢れかえり、悪臭や害虫の発生源となるケースも少なくありません。近年ではテレビや新聞でも頻繁に取り上げられ、社会問題としての認識が広がっています。

背景には、高齢化や単身世帯の増加、家族や地域とのつながりの希薄化といった社会的要因が存在します。また、本人の心理的な要因として「片付けられない」「物を手放せない」といった性質が影響する場合もあります。一見、個人の生活習慣の問題のように思われがちですが、実際には周囲に深刻な影響を及ぼし、地域全体の安全や衛生に直結するため、無視できない状況となっているのです。

実際、ゴミ屋敷が原因で近隣とのトラブルに発展する事例は後を絶ちません。悪臭や害虫による生活被害、火災の危険性、景観悪化による不動産価値の低下など、問題は多岐にわたります。場合によっては住民同士の争いや訴訟にまで発展するケースもあり、行政が介入して強制的に撤去を行う事例も増加しています。

本記事では、ゴミ屋敷が引き起こす具体的なトラブル事例を整理し、その原因を明らかにするとともに、解決への道筋や再発防止に向けた取り組みを紹介します。「誰の身近にも起こり得る問題」として理解を深め、もしもの際に冷静に対応できる知識を得ていただくことを目的としています。

ゴミ屋敷が生まれる原因

心理的要因:セルフネグレクトや孤立、買い物依存

ゴミ屋敷化の背景には、住人自身の心理的な要因が大きく関わります。代表的なのが「セルフネグレクト」と呼ばれる自己放任状態です。うつ症状や心身の不調により、掃除や整理整頓といった日常生活行為が放置され、次第にゴミが蓄積していきます。また、近隣や家族との交流が乏しく孤立した生活を送ることで、他人の目が届かず状態が悪化するケースもあります。さらに、ストレス解消や不安を紛らわせるための「買い物依存」が重なると、物が増え続け手放せなくなり、ゴミ屋敷の温床となるのです。

社会的要因:高齢化、独居、家族関係の希薄化

社会的背景としては、高齢化と独居世帯の増加が大きな要因となっています。高齢者は体力や判断力の低下により片付け作業が難しくなり、物をため込みやすくなります。独居世帯ではサポートしてくれる家族が不在のため、生活環境が乱れても気づかれにくく、問題が深刻化しやすい傾向があります。さらに、近年は家族や地域のつながりが希薄化し、困っていても誰にも相談できない状況に陥りがちです。孤立した高齢者の住まいがゴミ屋敷化するケースは、全国で頻発しており、社会的な課題として顕在化しています。

経済的要因:片付け費用の負担と生活困窮

経済的な問題もゴミ屋敷化の背景にあります。整理や清掃には相応の費用がかかり、特に専門業者に依頼する場合は数万円から数十万円が必要です。生活困窮世帯ではその費用を負担できず、結果として片付けを先送りしてしまいます。また、収入が少ない中で「いつか使うかもしれない」と物を捨てられずに溜め込む傾向もあります。さらに、公共サービスや福祉制度を利用する知識が不足している場合、行政や支援団体の助けを得られないまま放置され、生活環境が悪化してゴミ屋敷化する事例が多く見られます。

賃貸住宅での特殊事情:家主・管理会社との摩擦

賃貸住宅におけるゴミ屋敷は、住人と家主・管理会社との摩擦を生みやすい問題です。部屋がゴミで埋まり、害虫や悪臭が広がると近隣住民からの苦情が殺到し、オーナーに対応が求められます。しかし、入居者の「居住権」が強いため、家主が勝手に片付けることはできず、法的な手続きが必要になる場合もあります。また、退去時には高額な原状回復費用が発生し、トラブルに発展することも少なくありません。賃貸物件におけるゴミ屋敷は、当事者だけでなく管理会社や近隣住民も巻き込む複雑な問題となるのです。