自治会や町内会におけるゴミ屋敷問題の現状と社会的背景は?

全国で増えるゴミ屋敷の実態

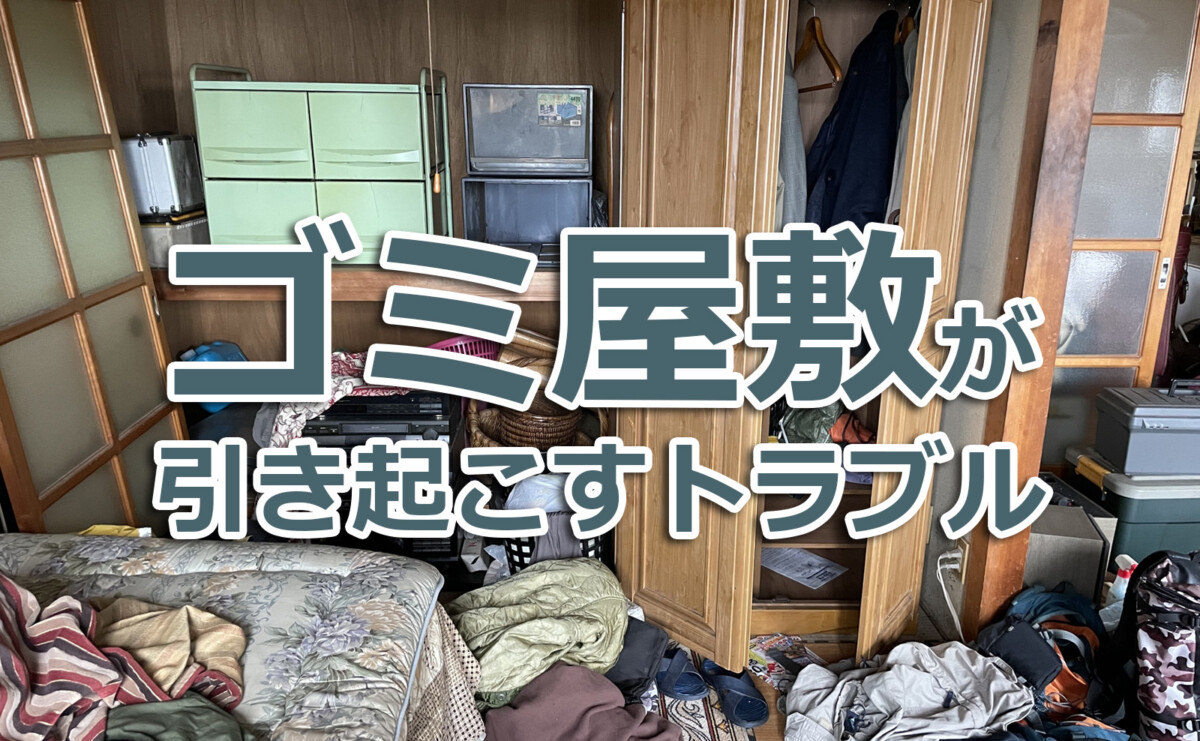

「ゴミ屋敷」という言葉はニュースやワイドショーでも頻繁に取り上げられるようになりました。実際に、都市部から地方まで全国各地で同じような事例が報告されています。家の庭やベランダに大量のゴミが積み上げられ、悪臭や害虫が発生し、近隣住民から苦情が相次ぐケースも少なくありません。消防車が火災現場に入れないほど通路を塞いでいる場合や、地震や台風でゴミが飛散し、二次的な被害を招く恐れもあります。

各自治体が公表するデータを見ても、相談件数や通報件数は年々増加傾向にあります。特に人口の多い都市部では数百件規模で報告されることもあり、もはや「特殊な一部の人の問題」ではなく、全国的に広がる社会課題となっています。

背景にあるのは高齢化・孤立化・貧困

ゴミ屋敷が生まれる背景には、いくつかの共通する要因があります。まず大きいのは少子高齢化と孤立化です。高齢者だけの世帯や一人暮らしの高齢者が増え、片付けが身体的に難しくなってしまうことがあります。また、近所との交流が減り「誰も家に入らない」「見られない」環境になることで、ゴミが蓄積しても放置されやすくなります。

さらに、精神疾患や認知症などの健康問題も無視できません。物を捨てられない「ため込み症」や、判断力が低下することで片付けが進まないケースがあります。これに生活困窮や貧困が重なると、業者に依頼する費用が用意できず、ますます悪化していきます。

誰の問題なのか曖昧なまま拡大する

ゴミ屋敷の難しい点は、「一体誰の問題として扱うのか」が曖昧になりがちなことです。基本的には個人の所有物であり、勝手に片付けることはできません。しかし、悪臭や害虫、火災リスクなどが周囲に及ぶと、近隣住民にとっては生活環境を脅かす深刻なトラブルになります。

行政も相談窓口を設けていますが、強制的に撤去できる法律は限られており、すぐに対応できるわけではありません。そのため「住民の困りごと」と「行政の限界」の間で、自治会や町内会に苦情が集中するケースが多くなっています。

このように、ゴミ屋敷は高齢化・孤立・貧困・健康問題といった社会背景が複雑に絡み合う中で生まれる現象であり、単なる「片付けられない人の怠慢」では片付けられない問題です。放置されると地域全体に影響が及ぶため、社会全体で考えていく必要があります。