自治会・町内会が直面する板挟み

住民からの苦情と行政の「丸投げ」感

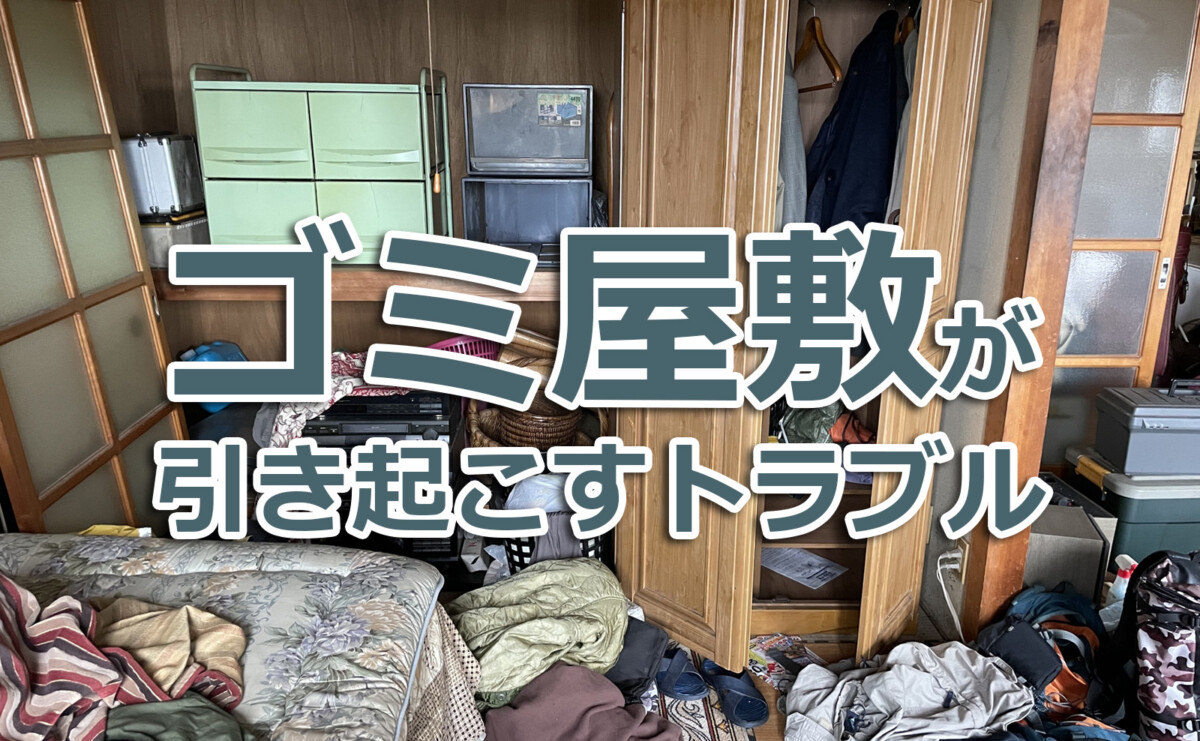

ゴミ屋敷が発生すると、最初に矢面に立たされるのは自治会や町内会です。悪臭や害虫、景観の悪化、防災リスクなどに直面した近隣住民は、どうしても身近な存在である自治会役員に不満をぶつけがちです。「隣の家のゴミがひどくて洗濯物が干せない」「子どもが害虫に刺された」「地震が来たら崩れてくるのではないか」など、日常生活に直結する苦情は切実です。

しかし、自治会には法的な強制力はありません。本来であれば行政が対応すべき問題であり、清掃や指導を行う権限は持っていません。ところが現実には「役所に相談してもすぐに動いてくれない」「条例がないので対応できない」といった返答が多く、結果的に自治会や町内会が「苦情の受け皿」にされてしまうのです。その状況に役員たちは「行政から丸投げされている」と感じ、負担が大きくのしかかっています。

人権と地域の安心のはざまで疲弊する自治会

ゴミ屋敷の所有者は、必ずしも悪意を持っているわけではありません。高齢や病気、精神的な不調など、本人もどうすることもできない事情を抱えているケースが少なくありません。そのため「一方的に責めるのはかわいそうだ」という住民の声もあり、強硬な対応には慎重にならざるを得ません。ここで問題になるのが人権やプライバシーの尊重と、地域全体の安心・安全のバランスです。

「放置すれば地域の迷惑になるが、強制的に片付けるわけにもいかない」という板挟みの中で、自治会役員は解決策を見つけられずに苦しみます。さらに、直接当事者と交渉しようとしてトラブルに発展することもあります。中には怒鳴られたり、逆に「嫌がらせだ」と主張されたりするケースもあり、役員が精神的に疲弊してしまうのです。

このように、ゴミ屋敷問題は単なる片付けの問題ではなく、地域の人間関係や信頼関係を揺るがす深刻な課題です。自治会役員は「住民の声」と「行政の対応の遅さ」の間で消耗し、時に家庭や仕事にまで影響が出ることもあります。