自治会・町内会でできる現実的な対応

苦情対応と行政への橋渡し

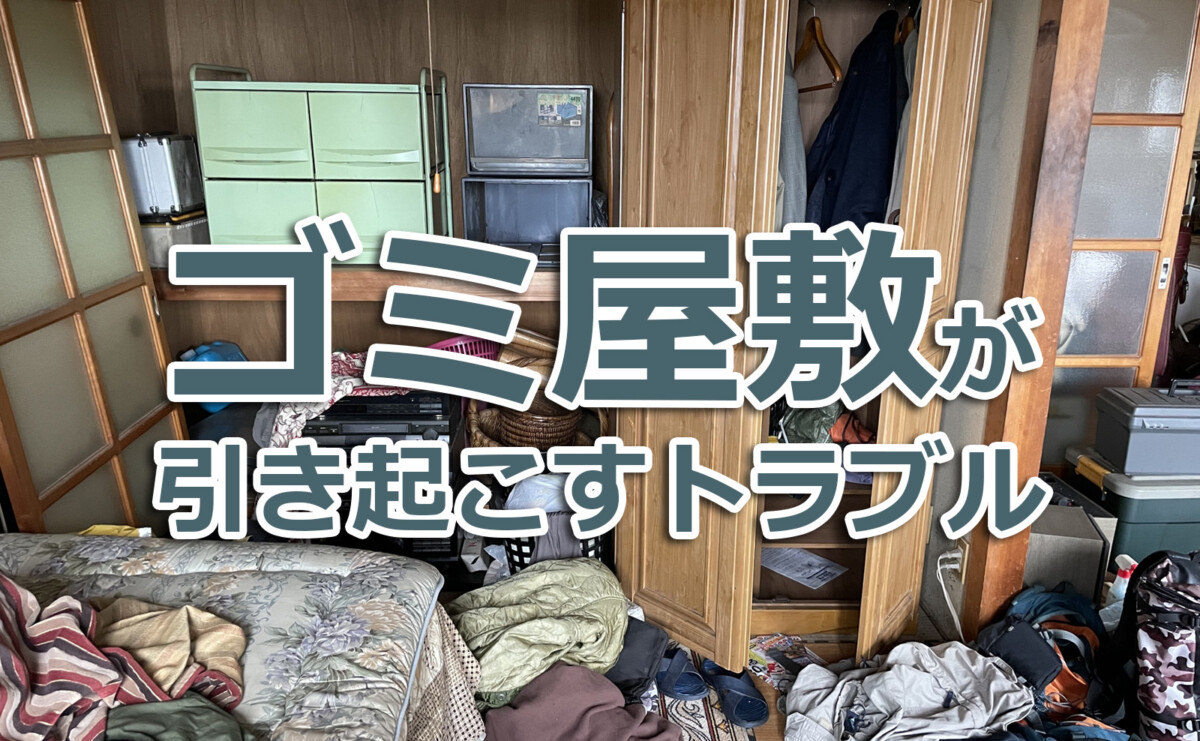

ゴミ屋敷に関する苦情が寄せられたとき、自治会や町内会として最も大切なのは「冷静で記録を残す対応」です。まず、誰からどのような苦情があったのかを文書に残し、写真など客観的な証拠があれば保管します。これを一人で抱え込まず、役員会や班長会議などで共有し、複数人で対応する体制をつくることが望ましいでしょう。

次に大切なのは「直接交渉を避ける」という姿勢です。当事者と個別にやり取りすると感情的なトラブルに発展しやすく、役員が孤立してしまう危険があります。したがって、自治会はあくまで「行政との橋渡し役」に徹し、環境課や福祉課、地域包括支援センターなどの公的窓口へ相談・連絡をつなぐことが基本です。

また、住民への説明も重要です。「自治会は法的に強制できない」「行政に対応を依頼している」と明確に伝えることで、住民の不満をやわらげることができます。自治会は解決主体ではなく、あくまで調整役であることを意識することが、役員を守ることにもつながります。

専門家との連携と線引きの重要性

自治会が抱える限界を超えるには、外部の専門家や団体との連携が欠かせません。例えば、弁護士に相談することで法的な選択肢を知ることができ、近隣住民が安心感を得られる場合があります。NPO団体は生活困窮者支援や心のケアを行うことがあり、当事者が社会的な孤立から抜け出す手助けになります。さらに、許可を持つ清掃業者とつながることで、実際の片付け作業につなげられる事例も少なくありません。

ただし、自治会がこれらの支援を調整するときに大切なのは、「見守り」と「強制排除」の線引きを明確にすることです。本人の意思を尊重しつつも、周囲の安全を確保しなければならない場面があります。例えば、火災や倒壊の危険がある場合には行政へ緊急対応を要請し、逆に「景観が悪い」「においが気になる」といった段階では粘り強く支援や声かけを続ける、といった判断が必要になります。

この線引きが曖昧だと、自治会が「当事者を追い詰めた」という批判を受けたり、逆に「何もしてくれない」と住民から責められたりすることになります。役員は感情的にならず、行政や専門家と相談しながら段階的な対応を取ることが、結果的に地域全体の安心につながります。

ゴミ屋敷問題に対して、自治会や町内会にできることは限られています。大切なのは、①苦情を記録し複数人で共有すること、②直接交渉せず行政へつなぐこと、③専門家やNPO・業者と連携すること、④見守りと強制排除の線引きを明確にすることです。

自治会が「何とかしなければ」と抱え込むのではなく、「行政や専門家と一緒に取り組む」姿勢をとることで、役員の負担を減らしつつ、地域住民の安心を守る現実的な対応が可能になります。